조총이 전래된 후 이를 적절히 개발했던 나라와 그러하지 못한 나라의 차이

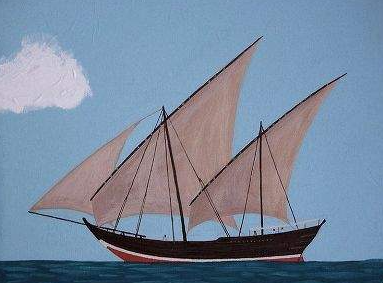

조총(鳥銃)은 16세기~19세기 동아시아에서 사용한 전장식 화승총이다. 근세 시기 포르투갈 상인들에 의해서 전해졌으며 순서대로 일본, 중국, 한국을 비롯한 동아시아로 넓게 퍼졌다. 서양인들이 들어오기 전에도 남아시아, 특히 동남아시아 말레이 군도의 국가들은 발전한 화약 기술과 초보적인 총기를 보유하고 있었다. 13세기 건국한 마자파힛 제국같은 경우 건국 과정에서 쿠빌라이 칸의 몽골 제국군을 섬멸하고 건국한 국가였는데, 몽골을 통해 접한 화기를 적극적으로 이용하여 인도네시아의 해상 패권을 쥐었으며, 제국의 중심지인 자바 섬에서는 이를 뒷받침할 거대한 화기 생산 시설을 건설하였다. 마자파힛이 몰락한 이후로도 주변 지역으로 화기 기술자들이 이탈하면서, 수마트라 등으로도 화기가 전파되었다. 16세기부터 아시아로 진출해 각지에서 교역 거점들을 마련한 포르투갈인들이 서양의 총기 기술을 들여오고 현지인 기술자들에게 화기 생산을 의뢰하면서, 포르투갈 세력권 각지의 화기 기술이 결합되었다.

동아시아 3국 중에서 제일 먼저 일본에 조총이 전래된 경위는 다음과 같다. 1543년 9월 일본 타네가시마 섬에 표류한 중국 상선에 승선했던 포르투갈 상인들을 그곳 다이묘(大名)는 아주 정중하게 맞아 주었다. 그는 코쟁이들의 새로운 기술에 지대한 관심을 보였다. 특히 조총이 마음이 들어서 타네가시마 영주가 시가 2억 엔 상당의 은을 지불하고 화승총 두 자루를 구입한 것이 조총(鳥銃)의 기원이라고 한다. 타네가시마 영주는 뛰어난 기술을 가지고 있던 대장장이에게 이것을 복제하도록 명령했는데 대장장이는 총의 후미를 막을 수가 없었다. 그래서 이들이 만든 조총은 번번이 사용자의 면전에서 폭발하곤 했다. 방법이 없었기 때문에 내팽개쳐 두었는데 한참을 지나 포르투갈인들이 다시 항구에 들어왔다. 옳다구나 하고 다이묘는 포르투갈 대장장이에게 어떻게 하면 화약이 폭발할 때 총의 마구리가 터지지 않게 할 수 있는지를 자기 대장장이에게 가르쳐달라고 부탁했다. 그리하여 그들은 안전하게 발사할 수 있는 많은 양의 조총을 만드는데 성공했다. 그런데 이런 상황이 일본의 전통적인 전쟁방식을 뒤죽박죽 만들게 되었다. 이로 인해 이 거래가 진행된 섬인 타네가시마는 그대로 조총을 일컫는 별명이 되었다.

초기에는 일본에서도 조총을 받아들이는데 적지 않은 저항이 있었다. 다수의 사무라이들은 조총에 대해 거부 반응을 보였다. 사무라이의 전통과 동떨어진 무기인데다가 조총의 작동 방식에 제한이 있었기 때문에 이것이 실전에서 효과가 있을지에 대해서도 회의적이었기 때문이었다. 그러나 연일 치열한 전투가 벌어지던 전국시대였던 만큼 조총의 가능성을 눈여겨보고 도입하는 다이묘들도 적지 않았는데, 이들 중 오다 노부나가는 적극적으로 조총을 받아들여 전술적으로 이용한 대표적인 센고쿠 다이묘였다. 가장 강성한 다이묘 중 한명이었던 노부나가는 대규모의 조총부대를 운용할 수 있었는데 조총의 특성상 이러한 대규모 부대에서 큰 효과를 발휘할 수 있었다. 사실 조총을 일본 전국에 퍼뜨린 공을 세운 인물은 일반적인 무사가 아니라 승병인 쓰다 산초였고, 쓰다를 중심으로 한 승병 겸 용병집단인 네고로슈는 노부나가에게 적극적으로 협력했다. 1575년 전국시대 일본의 판세를 바꿔 놓은 유명한 나가시노 전투에서 노부나가의 조총부대가 활약하며 승리를 거두면서 조총은 일본 군대의 주요 전술 중 하나로 자리 잡게 되었다. 그 뒤 도요도미 히데요기사 일본 전국을 평정하고 나서 조선을 침략했을 때에도 일본군은 이 조총을 하주 요긴하게 사용했다.

조선에는 임진왜란 당시 일본군의 침공과 함께 본격적으로 전파되었다. 전쟁 초기에 조총 때문에 연전연패하여 조총의 위력을 뼈저리게 실감했던 조선은, 노획한 일본군의 조총을 분해해보고 조선에 투항한 일본인 기술자들의 도움을 받아 1593년부터 조총을 생산했다. 전후에도 조총은 조선군의 표준무기로 서서히 자리매김해나갔고, 천보총과 대조총 등 다양한 종류의 총류가 생산되기도 했다. 한편, 조선은 얀 야너스 벨테브레(박연)과 같이 표류한 네덜란드인들을 통해 방수 기능을 도입하거나 찬혈과 같은 천공법을 적용해 성능을 높이면서도 생산단가를 낮추었다. 이후 시대에 많은 수의 조총을 청나라로 수출하기도 했다.

(사족)

16세기부터 알려지기 시작한 조총은 지금으로 본다면 신식 무기였습니다. 일반적으로 임진왜란 때 일본군의 조총 사격을 보고 '처음 보는' 무기의 위력과 폭음에 조선군사들이 크게 놀랐다는 묘사가 많은데 사실 임진왜란 이전에도 조선 조정은 조총의 존재를 알고 있었다고 합니다. 징비록에 의하면 임진왜란 2년 전인 1590년 대마도 도주 소 요시토시가 사신으로 와 통신사 황윤길, 김성일과 함께 일본으로 떠나면서 선조에게 조총을 바쳤었기 때문입니다. 이 때 조총은 군기시(軍器侍)에 두게 했다고 하면서 이것이 조선에 조총이 처음으로 전래된 것이라고 합니다.

역사는 만약이라는 가정을 내세울 수 없다고 하지만 만일 이 때부터 조총을 개발하고 대량생산을 통한 주요 군사 무기화를 했더라면 임진왜란 초기 육상전투에서 일본군의 조총에 그렇게 쉽게 무너져 전 강토가 왜군들에게 짓밟히는 꼴은 없었을 것이라는 생각을 지울 수가 없네요.

'다양한 분야의 잡다한 지식' 카테고리의 다른 글

| 우리 땅에서 자라는 청정 먹거리와 그 효능 (0) | 2022.05.18 |

|---|---|

| 세계의 숲 (0) | 2022.05.15 |

| 대학이 갖는 독특한 특성을 감안해서 선택해야할 전공과목 (0) | 2022.05.12 |

| 화재에 대해 구체적으로 알고 대비하기 (0) | 2022.05.10 |

| 인체에서 일어나는 오묘하고 신박한 일들 (0) | 2022.05.08 |

댓글