테플론(Teflon)

테플론(Teflon)이라 하면 눌러 붙지 않는 프라이팬의 대명사로 누구나 알고 있지만 프라이팬 이외의 용도에 대해서 아는 사람은 그다지 많지 않을 것이다.

게다가 테플론이 발명되었을 당시 최고의 군사기밀이었던 사실을 아는 사람도 거의 없을 것이다. 이러한 테플론에 숨겨진 이야기를 살펴보자.

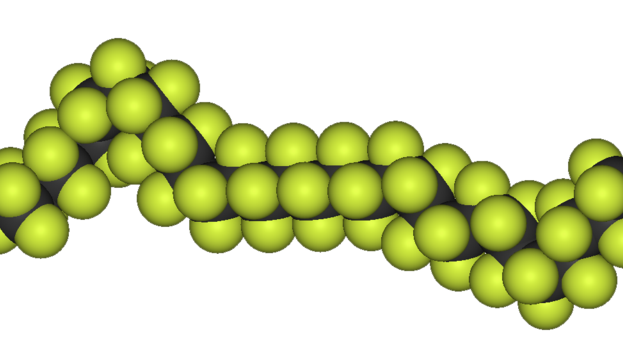

테플론은 산이나 알코올, 곰팡이 등에도 강하고 물에도 스며들지 않아서 조리기구 이외에 고아텍스라는 이름으로 의류에도 많이 사용되고 있다. 카펫이나 가구도 테플론 가공에 의해 내구성이 향상된다. 지구상에서 가장 미끄러운 물질이라고도 불리어 낚시 도구에 테플론으로 코팅을 해본 결과 실이 엉키지 않게 되었다고 한다.

사실은 완전한 절연체이기도 해서 송전 케이블의 절연에도 테플론이 유용하게 사용된다. 또한 테플론은 레이더망에도 포착되지 않는 스텔스 성능을 갖추고 있어서 무기개발에도 빠지지 않는다. 우주복의 표면 역시 테플론으로 가공되어 있다. 그리고 안정성이 높기 때문에 다른 물질과 거부반응을 일으키지 않아 인공 장기의 코팅에도 사용될 정도다.

이처럼 폭 넓은 용도로 사용되고 있는 기적의 물질이 처음 발견되었던 때는 1935년이다. 미국 듀폰사의 연구실에서였다. 여러 다른 발명품처럼 테플론 역시 100% 우연의 산물로 태어났다. 테플론의 최초 발견자인 로이 플런켓(Roy Plunkett)박사는 새로운 냉각제를 만드는 프로젝트에 참여하고 있었다. 어느 날, 가스로 가득 차 있어야 할 가스통을 반응기에 연결시켜 밸브를 틀어 보아도 가스가 나오지 않았다. 혹시나 하는 마음에 중량을 측정해보니 확실히 가스는 통안에 들어있었다. 흔들면 희미하게 소리가 나기는 했으나 내부 압력은 굉장히 떨어져 있는 듯했다. 플런켓 박사는 한참을 망설이다가 가스통 뚜껑을 열어 거꾸로 흔들어 보니, 그 안에서 하얗고 미끌미끌한 분말이 나왔다. 자세히 살펴보니 가스통 안쪽이 온통 분말로 뒤덮여 있었던 것이다. 왠지 흥미가 끌린 박사가 이 물질을 다양한 실험에 이용해 본 결과 열이나 산, 전기에도 반응하지 않을 정도로 안정된 성질을 가지고 있음이 밝혀졌다. 다시 한번 박사가 이 물질을 재현하는데 도전하여 특허를 취득한 것이 1941년이었다.

3년의 시간 동안 연구를 거듭한 끝에 우연히 발견한 테플론의 제조 기술을 발명하는 데 성공한 것이다. 그 귀중한 성질로 인해 2차 세계대전이 끝날 때까지 테플론의 존재는 군사 기밀에 부쳐졌다.

이러한 테플론이 첫 번째로 쓰인 데는 무엇이었을까? 아이러니하게도 원자폭탄이었다.

이 귀중한 물질은 2차 세계대전 중이라는 시대적 요인도 작용해 국방부의 주목을 받게 되었다. 그것도 당시 최고의 기밀 중의 최고 기밀인 ‘맨해튼 계획’에서 중요한 역할을 하게 된다. 그 역할이란 무엇이었을까?

원자폭탄 개발을 위해서는 부식성이 있는 우라늄 가스를 보존하기 위한 탱크가 반드시 필요했다.

지극히 안정성이 있는 테플론이 그 용도에 딱 맞아떨어졌다. 전쟁 중에 듀폰사에서 생산한 테플론의 3분의 2는 ‘맨해튼 계획’에 사용되었고 나머지 3분의 1도 미사일 폭탄과 엔진에 활용되었다. 놀랍게도 처음 5년 동안은 군사적으로만 이용되었던 것이다.

1946년에 전쟁이 끝나고 나서야 테플론의 존재를 일반인에게 공표하는 것이 허용되었다.

물론 듀폰 사는 전쟁이 끝나게 되면 막대한 이익을 가져다주었던 군수 산업이 쇠퇴 일로를 걸을 것이라는 예측은 하고 있었다. 그래서 물밑에서는 테플론의 새로운 수요를 모색할 계획을 추진하고 있었다.

그런데 아이러니하게도 듀폰 사는 일상생활 분야에서 보기 좋게 우선권을 빼앗기게 되었다. 테플론을 특수한 물질로만 생각했던 것이 생활용품의 개발이나 이들 제품을 통한 수요 창출에 걸림돌이 된 것처럼 보였다.

테플론이 너무 다양한 성질을 가진 탓에 도료나 절연체과 같은 지극히 전문적인 분야에서만 활용 방법을 모색하고 있었던 것이다. 그러다 보니 국방부의 최고 기밀에까지 이른 기적의 물질을 일반 생활용품에까지 확산시킨 것은 듀폰사가 아니라 프랑스인 기술자 마르크 그레구아르(Marc Gregoire)의 손에 의에서였다.

그가 지금까지도 명성을 이어가고 있는 테플론 가공 프라이팬의 대명사 ‘테팔(Tefal)의 창업자이다.

그레구아르는 여러 차례에 걸친 시행착오 끝에 1954년에 특허를 획득했다. 프랑스의 각 기관으로부터 안전성에 관한 보증을 받게 되자 첫 해에만 100만개, 그 다음 해에는 300만 개나 되는 프라이팬을 팔았다.

테플론으로 가공된 프라이팬은 당연히 미국에도 수출됐다. 듀폰 사는 불티나게 팔리는 프라이팬을 직접 눈으로 확인하고 나서 그때 행동에 나선다.

부랴부랴 테플론으로 가공 처리된 조리기구 개발에 착수했으나 때는 이미 늦었다. 시장에는 “테플론은 곧 테팔” 이라는 인식이 확고하게 자리 잡고 있었기 때문에 듀폰에서 전무후무한 전문 지식을 활용해 아무리 우수한 상품을 개발해 내놓아도 시장의 호응을 받지 못했다.

설상가상으로 시장에는 저질 유사품들이 쏟아져 나온 탓에 소비자들의 신뢰를 받는 테팔 브랜드 이외의 제품들은 소비자들로부터 철저하게 외면당했다. 그도 그럴 것이 잘 미끄러지고 그 어떤 것에도 반응하지 않는 기적의 물질을 그렇게 쉽게 가공할 수 있는 것도 아니었다. 유사품들은 오므라이스를 해도 가공된 부분이 쉽게 벗겨졌던 것이다.

오늘날 듀폰은 다양한 분야에서 활약하는 우수한 글로벌 기업으로 활약하고 있다.

하지만 그 당시에 조금만 더 행동이 빨랐더라면 어떻게 되었을까? 어쩌면 테팔 사에서 차지하고 있는 시장 점유율이 고스란히 듀폰 사의 것이 되었을지도 모를 일이다.

이렇게 한 순간 기회를 놓치면 자사가 발명한 신박한 물질이지만 남 좋은 일만 시킬 수 있다는 점이다. 국내에서도 호평 받고 수출 상품으로 한몫하고 있는 ‘샤인 머스켓’ 포도 역시 이와 비슷한 경우가 아닐까 한다.

이것이 개발된 곳은 애초에 일본이었으나 품질 상의 문제점을 해결하지 못해 특허 등록조차 하지 못하고 있는 상황이었다. 그런데 그 사이 우리나라가 이를 수입한 뒤 개발하여 각광을 받게 된 점은 테플론의 사례와 엇비슷하지 않은가?

'다양한 분야의 잡다한 지식' 카테고리의 다른 글

| 도박 - 죽음에 이르게 하는 그 무서운 중독성(제2화) (0) | 2022.03.28 |

|---|---|

| 도박 - 죽음에 이르게 하는 그 무서운 중독성(제1화) (0) | 2022.03.27 |

| IQ데스트? 넌센스 퀴즈? (0) | 2022.03.20 |

| 조선인 최초의 세계일주(민영환의 사절단) (0) | 2022.03.17 |

| 삼단논법의 오류가 가져오는 진실의 왜곡 (0) | 2022.03.13 |

댓글